Rapport de gestion 2013

-

Éditorial | Trois dossiers majeurs

-

Valeurs et missions de la FHV

-

Comité exécutif FHV

-

Secrétariat général FHV

-

2013 en chiffres

-

Commissions et groupes de travail FHV

-

Faits marquants 2013

-

Partie financière FHV

-

Rencontre avec Anthony Staines, chargé de programme Sécurité des Patients : « Apprendre de ses erreurs »

Rapport de gestion 2013

-

Éditorial | Trois dossiers majeurs

-

Valeurs et missions de la FHV

-

Comité exécutif FHV

-

Secrétariat général FHV

-

2013 en chiffres

-

Commissions et groupes de travail FHV

-

Faits marquants 2013

-

Partie financière FHV

-

Rencontre avec Anthony Staines, chargé de programme Sécurité des Patients : « Apprendre de ses erreurs »

Éditorial

Trois dossiers majeurs

Catherine Labouchère

Présidente FHV

A propos de la Caisse publique : changer un système qui fonctionne, même s’il est nécessaire encore de l’améliorer, est-ce la bonne solution ?

Depuis la dernière assemblée générale de notre association faîtière, les sujets importants à traiter ont été légion. Trois volets ont retenu particulièrement notre attention.

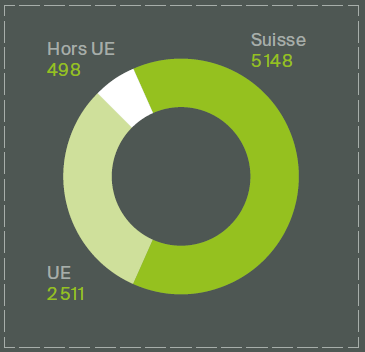

Je commencerai par la forte mobilisation de la FHV contre l’initiative sur l’immigration de masse. En effet, compte tenu du grand pourcentage de personnel étranger dans nos hôpitaux (40 % en moyenne), il était primordial de nous mobiliser. C’est ainsi que nous avons accueilli la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga le 7 janvier dernier à l’Hôpital de Morges pour un débat avec le personnel. Les échanges ont été très fructueux et intéressants. Suite au résultat du vote, nos efforts devront se poursuivre pour que les patients et l’activité des hôpitaux ne pâtissent pas des conséquences qui découleront de la mise en œuvre de l’initiative.

Deuxième challenge pour la FHV, son mode de gouvernance. Plus que jamais, notre fédération doit être au plus près des attentes de ses membres et leur apporter son soutien et ses compétences dans un univers professionnel en constant changement. Pour être à la fois plus souple et plus efficace dans l’accomplissement de sa mission, elle propose à ses membres une structure plus fonctionnelle, adaptée aux défis présents et à venir et surtout plus proche des acteurs principaux, les hôpitaux. Cette nouvelle structure, formalisée par de nouveaux statuts en cours de rédaction, sera soumise au vote des délégués lors d’une assemblée générale extraordinaire en automne 2014. En cas d’acceptation, les nouveaux statuts entreraient en vigueur le 1er janvier 2015.

Troisième thème d’importance, la préparation de la votation sur la caisse publique. Ce scrutin sera à haute tendance émotionnelle, sachant que dans notre canton le soutien du chef du département de la santé et de l’action sociale au projet sera important. La population, mécontente de l’augmentation des primes d’assurance-maladie, sera tentée de le suivre ainsi que de nombreux praticiens pensant que cela résoudra les tensions qu’ils ont avec les assurances. Le rôle de notre faîtière sera de sortir de ces réactions basées sur les émotions pour apporter une réponse étayée qui comprendra la qualité et l’accessibilité des soins pour tous, le rôle de l’Etat dans la santé, le libre accès au médecin, voulu par le peuple, un catalogue des prestations de base important et la prise en charge des coûts en regard de toutes ces exigences. Grâce à une cohabitation collaborative et constructive, entre eux comme avec les assureurs-maladie et l’Etat, les hôpitaux privés reconnus d’intérêt public ont trouvé des synergies et des innovations productives pour l’ensemble des partenaires. Changer un système qui fonctionne, même s’il est nécessaire encore de l’améliorer, est-ce la bonne solution ?

Valeurs et missions de la FHV

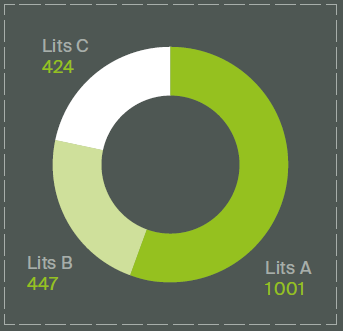

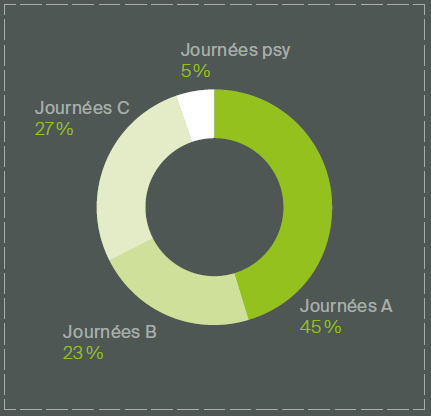

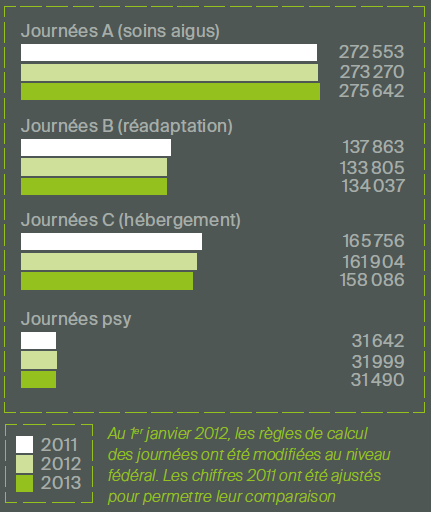

En 2013, la FHV regroupe 12 institutions, dont deux établissements intercantonaux, sur l’ensemble du territoire vaudois : des hôpitaux de soins aigus, des centres de traitements et de réadaptation, un hôpital psychiatrique, des institutions spécialisées et des divisions d’hébergement médico-social.

La FHV représente plus de la moitié des journées d’hospitalisation du canton. Elle emploie plus de 8 000 collaborateurs. Sa place centrale dans le système sanitaire vaudois lui confère la responsabilité de contribuer à la maîtrise des coûts de la santé tout en maintenant de hautes exigences de qualité.

Pour cela, ses membres s’appuient sur un modèle de gestion performant caractérisé par :

- Un ancrage fort et une intégration naturelle dans le tissu régional ;

- Une collaboration efficace avec les autres partenaires locaux ;

- Des infrastructures efficaces et des équipements modernes et efficients.

Les membres de la FHV peuvent compter sur des compétences humaines motivées grâce à :

- Des conditions de travail attractives ;

- Des possibilités de formation nombreuses ;

- L’autonomie de travail des médecins.

Les hôpitaux de la FHV se réfèrent à des valeurs fondamentales communes, à savoir :

- La personne soignée au centre de leur attention ;

- La volonté d’être proche de la population ;

- La détermination d’être un maillon fort dans une chaîne de prestataires de soins complémentaires ;

- L’union et l’indépendance ;

- Le respect strict des principes de bonne gouvernance et la gestion rigoureuse des fonds publics et privés.

C’est conscients de ces forces que les hôpitaux régionaux privés reconnus d’intérêt public s’engagent avec conviction.

Comité exécutif FHV

Présidente

1. Catherine Labouchère | Députée au Grand Conseil vaudois

Vice-président

2. André Perret | Président des eHnv

Membres

3. Jean de Gautard | Président de la Fondation de Nant

4. Stéphane Costantini | Syndic de Vallorbe

5. Daniel Walch | Directeur général du GHOL

6. Pascal Rubin | Directeur général de l’Hôpital Riviera et de l’Hôpital du Chablais

Membres avec voix consultative

7. François Jacot-Descombes | Directeur général de l’EHC, Président de la Conférence des directeurs généraux de la FHV

8. Bertrand Vuilleumier | Directeur médical des eHnv | Président de la Conférence des directeurs médicaux de la FHV

9. Patricia Albisetti | Secrétaire générale

Secrétariat général FHV

De gauche à droite :

Costanza Mattia | Pharmacienne, responsable projet « Prévention des événements indésirables liés aux médicaments »

Blaise Meyer | Economiste

Isabelle Amherdt | Cheffe de projet « Hygiène des mains »

Myriam Fonjallaz | Economiste

Patricia Albisetti | Secrétaire générale

Stéphane D’Andrea | Téléphoniste – réceptionniste

Ariane Bernichon | Secrétaire – assistante

Adrien Hermann | Coordinateur développement durable

Marianne Pahud | Secrétaire – assistante

Anthony Staines | Chargé du programme « Sécurité des patients »

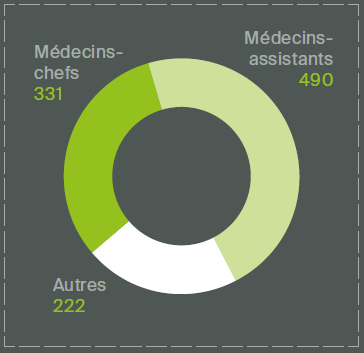

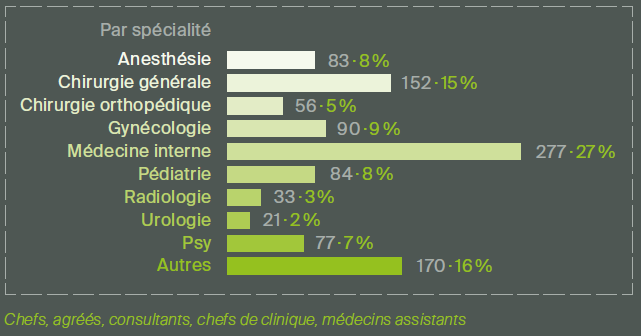

2013 en chiffres

accouchements

soignant-es

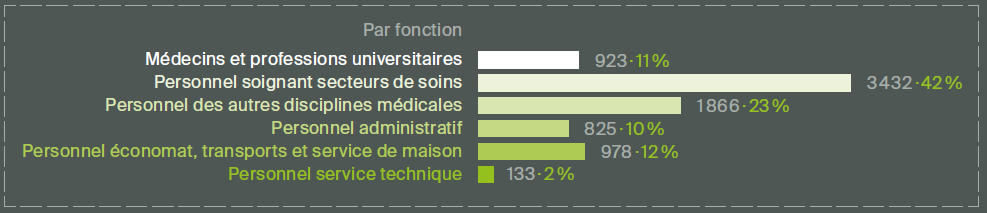

collaborateurs

%

collaborateurs étrangers

médecins

Lits

journées d'hospitalisation

interventions SMUR

Commissions et Groupes de travail FHV

séances

10 séances

Conférence des directeurs généraux

François Jacot-Descombes (EHC), président

Robert P. Meier (eHnv)

Pascal Rubin (HR/HDC)

Daniel Walch (GHOL), vice-président

Stéphane Duina (HIB)

Thierry Monod (CSSC)

Michel Jequier (Hôp. du Pays d’Enhaut)

Marc Baeuchle (Hôp. de Lavaux)

Thierry Siegrist (Institution de Lavigny)

Pierre Loison (Fond. Miremont)

Daniel Mayer (Fond. de Nant)

Michel Pétermann (Fond. Rive-Neuve)

Coordination FHV & secrétariat : Patricia Albisetti & Marianne Pahud

5 séances

Conférence des directeurs médicaux

Bertrand Vuilleumier (eHnv), président

Hervé Probst (EHC)

Helena Slama (HR/HDC), ad intérim

Laurent Christin (GHOL)

Olivier Caramello (HIB)

Patrick Scherrer (Hôp. du Pays-d’Enhaut)

Gérard Pralong (Hôp. de Lavaux)

Isabelle Gothuey (Fond. de Nant)

Paul Cohen (FHVi)

Coordination FHV & secrétariat : Patricia Albisetti & Marianne Pahud

6 séances

Groupe technique financement

Véronique Devenoge (eHnv), présidente

Christian Wille (EHC)

Elisabeth Koliqi (HR/HDC)

Janine Despland (GHOL)

Pablo Gonzalez (HIB)

Eric Simon (CSSC)

François Champion (Hôp. de Lavaux)

Judith Rigoli (Institution de Lavigny)

Thierry Ruchet (Fond. de Nant)

Coordination FHV & secrétariat : Patricia Albisetti & Marianne Pahud

9 séances

Conférence des directeurs de soins

Jean-François Cardis, président

Danielle Bouchard (EHC)

Philippe Rouge (HR/HDC)

Jean-Luc Tuma (GHOL)

Nadia Marchon (HIB)

Louis Taboada (CSSC)

Françoise Irigaray (Hôp. du Pays-d’Enhaut)

Fabrice Crognaletti

(Hôp. du Pays-d’Enhaut)

Sylviane Fellay (Hôp. de Lavaux)

Manuel Salazar (Institution de Lavigny)

Raymond Panchaud (Fond. de Nant)

Laurence Chastellain (Fond. Rive-Neuve)

Coordination FHV & secrétariat : Myriam Fonjallaz & Ariane Bernichon

6 séances

Commission RH

Renate Stauffer (CSSC), présidente

David Favre (eHnv)

Jacqueline Chorand (EHC)

Sophie Crisinel (HR/HDC)

Franco Prisco (GHOL)

Gilbert Deléchat (HIB)

Laurent Freymond (Hôp. de Lavaux)

Nicole Velo (Institution de Lavigny)

Claudia Pateau (Fond. de Nant)

Coordination FHV & secrétariat : Blaise Meyer & Marianne Pahud

3 séances

Commission Contrôle de gestion

Christian Wille (EHC), président

Vincent Buffet (eHnv)

Laurent Tillet (eHnv)

Elisabeth Koliqi (HR/HDC)

Pierre Badoux (HDC)

Janine Despland (GHOL)

Yvonne Falconnet (HIB)

Eric Simon (CSSC)

François Champion (Hôp. de Lavaux)

Judith Rigoli (Institution de Lavigny)

Magali Schlaubitz (Fond. de Nant)

Coordination FHV & secrétariat : Blaise Meyer

4 séances

Commission C

Claire Perrenoud (eHnv), présidente

Sylvie Francey (GHOL)

Patricia Villiger (CSSC)

Michel Jequier (Hôp. du Pays-d’Enhaut)

François Champion (Hôp. de Lavaux)

Patrick Burlet, (Institution de Lavigny)

Fernanda Xavier (Fond. Miremont)

Antonella Divry (Fond. de Nant)

Coordination FHV & secrétariat : Blaise Meyer

5 séances

Commission sécurité des patients

Robert P. Meier (eHnv), président

Jean-François Cardis (eHnv)

François Jacot-Descombes (EHC)

Pascal Rubin (HR/HDC)

Gérald Seematter (HR/HDC)

Helena Slama (HR/HDC)

Anne Pouly (GHOL)

Nicolas Schaad (Pharmacie Interhospitalière de la Côte – PIC)

Janine Resplendino (SSP)

Patricia Albisetti (FHV)

Paul Cohen (FHVi)

Chargé de programme : Anthony Staines

3 séances

Conseil scientifique

Pr Pascal Bonnabry (HUG) président

Pr Bernard Burnand (IUMSP, CHUV-UNIL)

Dr Philippe Eggimannn (CHUV)

Dr Carlo Foppa (Communauté d’Intérêts de la Côte)

Dr Philippe Garnerin (HUG)

5 séances

Répondants indicateurs nationaux sécurité des patients

Christine Petiot (eHnv)

Christiane Farah (EHC)

Monique Stammbach (HR/HDC)

Anne Pouly (GHOL)

Nadia Marchon (HIB)

Louis Taboada (CSSC)

Sylviane Fellay (Hôp. de Lavaux)

David Prêtre (Institution de Lavigny)

Alain Genton (Fond. de Nant)

Coordination FHV & secrétariat : Anthony Staines, Myriam Fonjallaz & Ariane Bernichon

5 séances

GT Système de gestion des incidents

Christine Petiot (eHnv)

Christiane Farah (EHC)

Monique Stammbach (HR/HDC)

Casimir Kalil (HR/HDC)

Anne Pouly (GHOL)

Nadia Marchon (HIB)

Brigitte Vaudois Flühmann (CSSC)

Sylviane Fellay (Hôp. de Lavaux)

Delphine Courvoisier (Hôp. de Lavaux)

Sandrine Maugé (Institution de Lavigny)

David Prêtre (Institution de Lavigny)

Laurence Chastellain (Fond. Rive-Neuve)

Aziza Touel (Hôp. neuchâtelois)

Coordination FHV & secrétariat : Anthony Staines & Ariane Bernichon

4 séances

CoPil du collectif de travail « hygiène des mains »

Robert P. Meier (eHnv), président

Jean-François Cardis (eHnv)

François Jacot-Descombes (EHC)

Pascal Rubin (HR/HDC)

Helena Slama (HR/HDC)

Gérald Seematter (HR/HDC)

Christina Bellini (HRC)

Anne Pouly (GHOL)

Brigitte Vaudois Flühmann (CSSC)

Nicolas Schaad (Pharmacie

Interhospitalière de la Côte – PIC)

Patricia Albisetti (FHV)

Paul Cohen (FHVi)

Christiane Petignat (HPCI Vaud)

Monica Attinger (HPCI Vaud)

Pierre Vanderavero (Hôp. neuchâtelois)

Coordination FHV & secrétariat : Anthony Staines & Isabelle Amherdt

5 séances

Groupe de coordination check-list chirurgicale

Michel Carrel (GHOL), président

Michel Dottrens (eHnv)

Clément Ros (EHC)

Francisco Pinto (HR/HDC)

Anne-Florence Cruz (HRC)

Alexandre Gobiet (HR/HDC)

Mohamed El Markouchi (GHOL)

Marc Pittet (HIB)

François Manfait (CSSC)

Maria Haen (Hôp. du Pays-d’Enhaut)

Coordination FHV & secrétariat : Anthony Staines & Ariane Bernichon

4 séances

Commission développement durable

Marc Baeuchle (Hôp. de Lavaux), président

François Armada (eHnv)

Christophe Habisreutinger (eHnv)

Ignacio Rodicio (EHC)

Paul Rime (HR/HDC)

Michel Samson (HR/HDC)

Christophe Perret (GHOL)

Silvio Costantini (Institution de Lavigny)

Alain Genton (Fond. de Nant)

Patricia Albisetti (FHV)

Coordinateur FHV : Adrien Hermann

Faits marquants

Cette clause est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et déploie ses effets jusqu’au 30 juin 2016

Réintroduction d’une clause du besoin pour les médecins

Le Parlement fédéral a décidé, lors de sa session d’été 2013, de réintroduire une clause du besoin pour le corps médical. Cette disposition concerne les médecins qui souhaitent pratiquer une activité indépendante ou salariée, aussi bien dans un cabinet privé que dans une institution de soins ambulatoires ou le secteur ambulatoire hospitalier. La volonté du législateur s’est concrétisée au travers de l’art. 55a LAMal et touche toutes les disciplines médicales (médecins de premier recours et spécialistes). Ainsi, les médecins qui, au 1er juillet 2013, n’ont ni exercé de manière indépendante à la charge de l’assurance obligatoire des soins, ni travaillé trois ans dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu, sont soumis à la clause du besoin. Cette clause est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et déploie ses effets jusqu’au 30 juin 2016.

Les cantons ont eu la possibilité de choisir d’activer ou non cette clause du besoin. Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat a, sans surprise, choisi de l’appliquer par voie d’arrêté. Il a mis en consultation son projet pendant l’été. Si la FHV a répondu favorablement à la consultation, il n’en fut pas de même de Vaud Cliniques qui a déposé un recours contre cet arrêté auprès de la Cour constitutionnelle au motif d’une distorsion de concurrence au bénéfice des hôpitaux subventionnés. L’effet suspensif du recours a permis au Chef du Département de la santé et de l’action sociale et aux cliniques de négocier les points litigieux.

La négociation a abouti et Vaud Cliniques a retiré son recours. L’arrêté sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance maladie obligatoire (AVOLAF) du 21 août 2013 a pu entrer en vigueur dans le canton. Restait à mettre en œuvre cette clause du besoin cantonale. Le Service de la santé publique et la FHV se sont entendus sur une convention portant sur l’activité ambulatoire hospitalière et visant à décrire les procédures à respecter lors de l’engagement de médecins. La FHV et le département ont pu signer cette convention au premier trimestre 2014.

Il sera nécessaire de faire un suivi du déploiement du modèle afin d’éviter des effets financiers trop importants pour les partenaires hôpitaux et cantons

Vers un financement hospitalier plus simple et transparent

Fin 2012, le Service de la santé publique (SSP) et la FHV ont décidé de travailler ensemble à un nouveau modèle de financement des établissements FHV afin de tendre à plus de transparence et de simplicité.

Durant l’année 2013, un groupe de travail réunissant des représentants des deux entités s’est rencontré à de nombreuses reprises. Les objectifs à atteindre, de même que la transition possible entre l’ancien et le nouveau mode de financement, ont été définis. Malgré de nombreux écueils, un nouveau modèle a vu le jour répondant aussi bien aux attentes des hôpitaux qu’à celles de l’Etat. Début janvier 2014, la version définitive du modèle de financement 2014 a pu être présentée aux directions générales et financières des hôpitaux. Ce modèle est entré en vigueur pour les hôpitaux de la FHV le 1er janvier 2014.

Ce nouveau financement est compatible avec la loi sur l’assurance maladie (LAMal) et prévoit un financement à la prestation à hauteur des tarifs négociés avec les assureurs. Les parts relatives aux investissements font l’objet d’un financement paritaire assureurs et canton. Autre élément de financement important, les prestations d’intérêt général (PIG). Ces prestations doivent être financées par le canton, sans participation des assureurs. Ce sont par exemple la formation universitaire et la recherche, de même que le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale. La valorisation totale des PIG se poursuit en collaboration avec le SSP. S’agissant d’un changement important pour les hôpitaux, il sera nécessaire de faire un suivi du déploiement du modèle afin d’éviter des effets financiers trop importants pour les partenaires hôpitaux et cantons.

Finalisation d’une nouvelle CCT des médecins chefs

La Société vaudoise de médecine (SVM) et la FHV ont consacré une partie de l’année 2013 à revoir leur convention collective de travail (CCT) des médecins chefs.

Après plusieurs séances de travail constructives, elles ont trouvé un accord sur les modifications à apporter à la CCT, qui portent principalement sur deux articles : l’instauration d’un chairman médical. Cette disposition permettra d’améliorer l’organisation dans la gestion administrative des services médicaux, le taux d’activité fixé à 10 demi-journées de travail pour le médecin chef qui n’a pas de cabinet dans ou hors de l’hôpital.

Après avoir été acceptée par les instances de la FHV, la nouvelle CCT FHV-SVM a fait l’objet d’un vote auprès des membres de la SVM. Elle a été très largement acceptée, ce qui a permis une entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

Ce référentiel permettra de faciliter la mise en œuvre et le suivi des performances du développement durable d’un établissement indépendamment de sa taille ou de ses missions

La mutualisation : clé du succès pour le développement durable

L’année 2013 a été riche en enseignements. Le point commun de la réussite des projets est la mutualisation ainsi que le partage des ressources, des connaissances et des objectifs. La Commission « Développement durable » de la FHV a mené plusieurs projets de front. Partant du concept énergétique à l’intégration du développement durable dans les achats, elle joue également le rôle d’initiatrice de projets d’envergure.

Dans le cadre de la collaboration avec le CHUV et l’UDD (Unité de développement durable), il a été décidé de développer un référentiel de développement durable qui soit propre aux établissements de soins. Ce projet a été baptisé Etablissement de soins responsable – projet ESR. Ce référentiel permettra de faciliter la mise en œuvre et le suivi des performances du développement durable d’un établissement indépendamment de sa taille ou de ses missions. En mai 2013, la FHV et le CHUV ont invité des représentants issus du domaine des soins de toute la Suisse à participer au projet. Aujourd’hui, plus de 40 participants élaborent ce référentiel. La première version est prévue fin 2014.

La prise de position de la Confédération de sortir du nucléaire ainsi que sa stratégie énergétique 2050, le marché de l’électricité et l’avenir incertain des ressources énergétiques non renouvelables ont amené les hôpitaux de la FHV à se positionner quant aux défis qui s’annoncent sur le plan énergétique ainsi que sur les réductions d’émission de CO2. A cette fin, la Commission développement durable de la FHV a participé à la révision de la loi sur l’énergie vaudoise et son règlement d’application. Elle travaille également sur l’élaboration du concept énergétique qui permettra de parfaire la maîtrise de la consommation et de garantir un approvisionnement sûr en énergie

Au total, ce ne sont pas moins de 23 GWh par an, soit l’équivalent en consommation d’environ 7 200 ménages, qui ont pu être mis dans la balance du côté des acheteurs

Pour y arriver, la commission bénéficie des ressources de la HEIG-VD et s’appuie sur leurs connaissances de pointe. Des étudiants ont réalisé leur travail de diplôme permettant de consolider le concept énergétique. Depuis 2009, les grands consommateurs de plus de 100 000 kWh par an ont la possibilité d’acheter leur énergie électrique sur le marché boursier. Les hôpitaux de la FHV ont pu ensemble négocier avec les fournisseurs. Au total, ce ne sont pas moins de 23 GWh par an, soit l’équivalent en consommation d’environ 7 200 ménages, qui ont pu être mis dans la balance du côté des acheteurs.

Depuis le 1er janvier 2014, les hôpitaux sont fournis en énergie certifiée 100 % hydrolocale. Ce point est particulièrement important, compte tenu de l’engagement pris dans le domaine du développement durable. Cette action permet de diminuer de près de 96 % les émissions de CO 2 par rapport à l’énergie électrique standard.

En 2013, trois nouveaux modules de formation et de sensibilisation ont été organisés au centre de formation Espace Compétences. Ces formations dans le développement durable sont spécifiquement destinées au secteur de la santé et du social, ce qui représente une première en Suisse. La Commission développement durable de la FHV permet une mutualisation des compétences et des ressources et contribue ainsi à offrir une forte plus-value tant à ses membres qu’aux partenaires associés.

Une planification commune de ces activités très spécialisées est une nécessité

Médecine hautement spécialisée : des décisions contestées

Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS), il revient aux cantons d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Une planification commune de ces activités très spécialisées est une nécessité. Elle vise à optimiser la qualité des soins et la sécurité des patients, sans oublier la logique de l’économicité des prestations. A cette fin, une Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, ratifiée par l’ensemble des cantons.

Les premières décisions de l’organe de décision MHS tombées de 2010 à 2011 concernaient avant tout des prestations de type universitaire. En décembre 2012, l’Organe de décision de la MHS a débuté les procédures d’audition dans des spécialités pratiquées dans les hôpitaux de la FHV (chirurgie viscérale, oncologie). Force a été de constater un manque de clarté et de transparence des procédures. Nos membres ont notamment déploré la brièveté des délais accordés et le manque d’information en lien avec les critères de sélection.

Plusieurs hôpitaux ont constaté avec surprise qu’ils ne répondaient pas aux conditions et n’ont pas obtenu de mandat

Les décisions de l’organe MHS ont fait l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale en septembre 2013. Si la plupart des hôpitaux de la FHV ont été satisfaits de figurer sur les listes MHS, plusieurs ont constaté avec surprise qu’ils ne répondaient pas aux conditions et n’ont pas obtenu de mandat. Les documents accompagnant les décisions ont permis de comprendre les motifs de ces refus : pour l’hôpital Riviera-Chablais, l’établissement n’atteindrait pas le nombre minimal d’interventions ; dans le cas des eHnv la société médicale ad hoc n’aurait pas retenu l’établissement comme habilité à pratiquer. Ces motifs ont été jugés erronés par les hôpitaux concernés et ils ont déposés des recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Bien leur en a pris puisque le TAF a ensuite annulé les décisions attaquées pour cause de vice de procédure.

La FHV se réjouit de la décision du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a renvoyé l’affaire à l’autorité inférieure (organe de décision MHS) pour une nouvelle procédure conforme au droit fédéral. L’organe de décision MHS devra suivre une procédure décisionnelle en deux temps, le premier consistant à déterminer les traitements qui relèvent en tant que tels à la MHS (détermination), le second à attribuer concrètement des prestations aux fournisseurs (attribution). La FHV suivra les futures décisions MHS. Nous serons en particulier attentifs à ce que les décisions concernent effectivement une médecine hautement spécialisée, qui devrait selon les experts ne pas représenter plus de 5 % des interventions. En outre et à notre sens, cette planification ne doit concerner que les traitements stationnaires et non l’ambulatoire.

L’initiative de l’UDC touche en premier lieu les milieux de la santé, très grand employeur de main-d’œuvre étrangère

La FHV fait campagne contre l’initiative populaire contre l’immigration de masse

Le 14 octobre 2013, economiesuisse a contacté la FHV afin de lui demander si elle accepterait d’apporter son soutien dans la lutte contre l’initiative UDC contre l’immigration de masse mise en votation le 9 février 2014. Il s’agissait de coorganiser une soirée-débat le 7 janvier 2014, en présence notamment de Mme la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et du Conseiller d’Etat Pascal Broulis, sur le thème « Libre circulation ou retour des contingents ? ».

L’initiative de l’UDC visant la réintroduction de contingents pour tous les étrangers, y compris les ressortissants de l’UE et les frontaliers, touche en premier lieu les milieux de la santé, très grand employeur de main-d’œuvre étrangère (près de 40 %). C’est pourquoi la Fédération des hôpitaux vaudois a accepté de s’engager, aux côtés d’economiesuisse, contre cette initiative.

Connaissant aujourd’hui le résultat de la votation, de nombreux défis nous attendent dans les mois à venir. La FHV suivra avec beaucoup d’attention la mise en œuvre de l’initiative. Il est important que le retour des quotas soit appliqué avec pragmatisme afin d’éviter une bureaucratie lourde de conséquences sur les engagements du personnel hospitalier.

Le projet DOPHIN s’inscrit dans la Stratégie eHealth de la Confédération qui vise à atteindre d’ici 2015 l’introduction du dossier électronique partagé du patient

Le déploiement du Dossier informatisé du patient s’accélère

Le Département de la santé et de l’action sociale, la Fédération des hôpitaux vaudois et le CHUV ont organisé une conférence de presse le 1er octobre 2013 afin de faire un point de situation sur l’implantation du dossier informatisé du patient (DOPHIN) dans les hôpitaux vaudois. L’événement a été très largement repris par de nombreux médias en Suisse romande.

Face au nombre croissant de patients pris en charge par les hôpitaux, le dossier médical informatisé est un enjeu majeur permettant de mieux assurer la continuité de la prise en charge du patient tout au long de son parcours de soin. Lancé en 2008 par le CHUV et les hôpitaux de la FHV, le projet du dossier patient informatisé s’est progressivement déployé au sein de ces institutions et son utilisation a été étendue depuis lors. L’organisation de certaines prises en charge a été repensée pour faciliter à l’avenir le travail des professionnels et leur permettre de mieux se consacrer aux soins. Les processus d’échange d’information et de coordination entre les différentes professions (infirmiers, médecins, physiothérapeutes, secrétaires médicales ou informaticiens) ont été améliorés, dans un contexte de maîtrise des coûts.

Le projet DOPHIN s’inscrit dans la Stratégie eHealth de la Confédération qui vise à atteindre d’ici 2015 l’introduction du dossier électronique partagé du patient ainsi que l’aménagement d’un portail de santé qui offre à chacun la possibilité d’accéder à son propre dossier.

Ses objectifs sont de démontrer qu’il est trop réducteur d’organiser la réadaptation par filières spécifiques

Réadaptation : vers une structure tarifaire nationale

En 2013, le rôle de la plateforme suisse de réadaptation a été renforcé. Cette association créée en 2012 et ouverte à toute institution pratiquant la réadaptation en Suisse s’est étoffée et en a profité pour changer de nom. Elle se nomme désormais « Plateforme REHA.ch ». Ses objectifs sont de démontrer qu’il est trop réducteur d’organiser la réadaptation par filières spécifiques. Si ces dernières peuvent exister pour des pathologies bien identifiées et centrées sur un organe (par exemple réadaptation en pneumologie, neurologie ou cardiologie), il est nécessaire de ne pas s’y limiter.

Notre association faitière H+ les hôpitaux de Suisse l’a d’ailleurs compris : le document DEFREHA, récemment finalisé avec sa collaboration, tient compte de dix catégories de réadaptation, dont la réadaptation gériatrique, activité largement pratiquée dans les hôpitaux de la FHV.

Sur le plan tarifaire, les travaux de recherche d’un nouveau mode de financement des réadaptations se sont poursuivis en 2013, sous l’égide de SwissDRG SA. Cette instance, qui réunit l’ensemble des partenaires, est chargée du développement des structures tarifaires nationales pour les secteurs stationnaires. Après avoir conçu une structure pour les soins aigus, en vigueur depuis 2012, SwissDRG SA a pour mandat de développer des structures tarifaires pour les autres secteurs hospitaliers que sont la réadaptation somatique, la psychiatrie et les soins palliatifs. Pour la réadaptation, le projet de recherche de système tarifaire ST REHA devrait pouvoir entrer en vigueur en 2018. Les enjeux liés à la future structure tarifaire sont majeurs et l’implication de la Fédération des hôpitaux vaudois est importante.

2013 aura été l’année du premier envoi des données d’activité pour la réadaptation à l’Agence nationale pour la Qualité

Alors que, pour les soins aigus, le système de rémunération se fonde d’abord sur les diagnostics, les critères déterminants pour la réadaptation sont liés aux aspects fonctionnels (moteurs et cognitifs). Lorsque la patientèle est âgée – ce qui est majoritairement le cas – il convient d’y ajouter des mesures liées aux comorbidités. Or, le projet ST REHA ne prend pas suffisamment en compte ces aspects. Plateforme REHA.ch est donc à l’œuvre pour proposer des outils descripteurs adaptés aux patientelles principalement gériatriques. Les travaux techniques et politiques sont nombreux et se poursuivent en 2014.

2013 aura été l’année du premier envoi des données d’activité pour la réadaptation à l’Agence nationale pour la Qualité (ANQ). Ces données, assorties à une enquête ponctuelle sur le niveau de satisfaction des patients, ont pour but de mesurer le niveau des prestations proposées d’un point de vue qualitatif. Ces relevés seront amenés à évoluer et se poursuivre, en parallèle à la recherche de la structure tarifaire STReha. Il faut signaler que ce relevé de données aura demandé une grande mobilisation des équipes des CTR. Si la FHV soutient le but visé, elle déplore que ces éléments aient été rendus obligatoires avant que les premiers relevés de prestations ne soient réellement utilisés pour le développement de la structure tarifaire.

Ce « virage ambulatoire », largement souhaité par la population, va en s’accélérant. Il est donc important de se mobiliser contre l’ordonnance du Conseil fédéral

Oui à la revalorisation de la médecine de famille, mais pas aux dépens d’autres prestataires

Afin de résoudre le problème de pénurie de médecins de famille qui se dessine dans notre pays et de pouvoir continuer de garantir une médecine de premier recours de qualité, le Conseil fédéral a décidé de revaloriser la médecine de famille par le biais d’une ordonnance mise en consultation en décembre 2013. Faute d’accord entre partenaires sur la révision du TarMed, le gouvernement a fait usage pour la première fois de sa compétence subsidiaire en adaptant la valeur des prestations.

Le but du Conseil fédéral est d’augmenter la rémunération des médecins de premier recours à hauteur de 200 millions de francs tout en réduisant d’un même montant la rémunération de certaines prestations techniques fournies dans les services ambulatoires des hôpitaux et des structures ambulatoires indépendantes.

Très concrètement, les points tarifaires des prestations techniques (PT) fournies par les médecins spécialistes et les services ambulatoires des hôpitaux seront réduites de 9 % dans quatorze chapitres du TarMed. Pour les hôpitaux et cliniques suisses, cette baisse représenterait un manque à gagner de l’ordre de 100 millions de francs. La perte serait également très importante pour les hôpitaux de la FHV.

La FHV soutient une revalorisation de la médecine de premier recours. Elle estime toutefois que cette revalorisation ne doit pas se faire au détriment des autres fournisseurs de prestations, notamment des hôpitaux et de leurs services ambulatoires. Pénaliser la chirurgie ambulatoire est un non-sens économique, ce d’autant que la Confédération et les cantons encouragent depuis des années un transfert des traitements stationnaires vers l’ambulatoire. Ce « virage ambulatoire », largement souhaité par la population, va en s’accélérant. Il est donc important de se mobiliser contre l’ordonnance du Conseil fédéral. A l’instar de notre organisation faitière H+, la FHV tente d’intervenir au niveau fédéral et s’est approchée du Conseiller national Olivier Feller. Ce dernier a déposé une interpellation parlementaire le 3 mars 2014 au Conseil national. Nous espérons que cette interpellation ainsi que les actions menées par l’ensemble des hôpitaux suisses seront entendues.

Rencontre

Anthony Staines, Chargé de programme « Sécurité des patients » au sein de la FHV

Propos recueillis par Pierre-Alain Rattaz

« Apprendre de ses erreurs »

La sécurité des patients a pour objectif de prévenir ou de réduire la survenue d’événements indésirables liés aux soins qui entraînent une atteinte pour le patient. Ces événements peuvent être plus ou moins graves et évitables.

Démarré en 2008, le programme « Sécurité des patients » constitue une priorité stratégique et la FHV l’a définie comme une activité permanente

Quels sont le(s) projet(s) finalisé(s) en 2013 ?

Le projet « Prévention des événements indésirables liés aux médicaments » est terminé. Neuf hôpitaux de la FHV y ont participé, ainsi que l’Hôpital neuchâtelois. Cinq établissements ont travaillé sur 18 mois et cinq autres sur 30 mois, jusqu’en mars 2013. Avec une diminution de près de 50 % des événements indésirables liés aux médicaments en l’espace d’environ 30 mois, le bilan dépasse largement nos espérances (20 %). C’est un exemple de projet à très large spectre qui a touché toutes les missions des établissements participants.

Le projet d’introduction d’une check-list de sécurité chirurgicale dans les établissements disposant d’un bloc opératoire a également abouti. Depuis 2013 tous les établissements FHV utilisent une check-list. Celle-ci vise à améliorer le partage d’informations et à réaliser une vérification croisée de critères considérés comme essentiels avant, pendant et après toute intervention chirurgicale.

Une pratique qui semble banale fait l’objet de toute votre attention ?

Le projet « Hygiène des mains » constitue un nouvel axe fort, qui vise à faire prendre conscience à chacun de l’importance d’un geste qui peut paraître anodin mais qui obéit à des règles bien précises. L’objectif est d’atteindre un taux de 85 % de bonnes pratiques en l’espace de 18 mois. Ce taux placerait les établissements dans le haut du classement en Suisse. L’hygiène des mains implique un véritable changement de culture, qui touche à la fois à la psychologie du travail et à la position des distributeurs. Les collaborateurs doivent distinguer à quel moment il faut absolument se laver les mains et quand cela ne sert à rien, avec le risque de s’abîmer inutilement la peau. Sept hôpitaux de la FHV participent à ce projet et un collectif de travail, créé en septembre 2013, réunit trois délégués (un cadre de soins, un médecin-cadre et un spécialiste hygiène hospitalière) par établissement.

Des équipes qui auront pour rôle de mesurer l’observance ont été formées en 2013 et les premières actions d’amélioration seront mises en place en 2014.

Un autre projet stratégique concerne la gestion constructive et respectueuse des événements indésirables et des erreurs. De quoi s’agit-il ?

Un élément crucial de l’amélioration de la qualité clinique est la promotion d’une culture dans ce domaine qui ait pour effet d’identifier les erreurs et de mettre à jour les causes possibles et les mesures à prendre pour les éviter à l’avenir. L’expérience rassemblée dans divers secteurs a montré que la collecte systématique d’incidents critiques est un élément important de sécurité et d’apprentissage. Il s’agit d’implémenter progressivement une véritable culture de la responsabilité et de l’apprentissage organisationnel.

Les collaborateurs impliqués dans un incident n’ont-ils pas plutôt tendance à se taire, de peur de s’exposer à d’éventuelles sanctions ?

L’erreur est humaine. Un collaborateur qui se trompe ne doit pas craindre d’être puni, voire de perdre son travail. Par contre celui qui a l’intention de nuire à un patient s’expose à des sanctions.

Comment favoriser les déclarations volontaires d’incidents ?

Une guide, intitulé Arbre de décision, aide les hôpitaux à décider des mesures à prendre ou non à l’égard des collaborateurs impliqués dans un incident ou un accident touchant à la sécurité des patients. Son but est de promouvoir une approche impartiale, constante, transparente et équitable, afin de développer une culture dans laquelle les professionnels peuvent annoncer un incident sans craindre des sanctions de façon infondée. Il s’agit en quelque sorte d’un filtre anti-sanctions.

Quel est le but de ce filtre ?

Son but est de rassurer le collaborateur qui veut notifier un incident et de réserver les sanctions à des cas peu fréquents, clairement définis dans la brochure, où un collaborateur aurait agi intentionnellement pour nuire au patient. Ces cas sont extrêmement rares. L’objectif n’est pas de savoir qui a commis une éventuelle erreur mais de voir à quel moment de la prise en charge est intervenu tel événement, par exemple la chute d’un patient, pour permettre la mise en place d’une mesure de correction afin que cela ne se reproduise plus.

La perception des collaborateurs a-t-elle évolué dans le sens que vous souhaitez ?

Les deux enquêtes menées en 2009 et 2012, soit avant et peu après la parution du guide, démontrent une amélioration dans la perception non punitive. On va donc dans le bon sens mais ce processus s’inscrit dans la durée.

Comment assurer le suivi des notifications ?

Un autre élément important est le retour au collaborateur et à toute l’équipe au sein de laquelle l’événement est arrivé. Les gens doivent savoir que leur notification a été prise en considération et que des actions d’améliorations ont été décidées. Les collaborateurs seront ainsi progressivement convaincus qu’il vaut la peine de signaler un incident si les choses changent par la suite.

Et le patient dans tout cela ?

L’annonce d’un événement indésirable à un patient doit se fonder sur des principes de transparence, de responsabilité et de compassion. Lorsque les choses tournent mal, les patients et les proches ont besoin de savoir ce qui s’est passé. Il faut expliquer au patient les conséquences sur la suite de son traitement, lui présenter les options. Un guide a été édité pour former les collaborateurs à cette mission ô combien délicate.

Vous évoquez également le soutien à la seconde victime ?

La seconde victime est le collaborateur qui a commis l’erreur, le patient étant bien sûr la première. Il doit être soutenu pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il se trouve dans une vraie détresse, et se sent très mal, avec le risque de stress aigu, pouvant aller jusqu’à la dépression. Deuxièmement, parce que dans cet état-là, la probabilité augmenterait qu’il commette une autre erreur. Un petit guide existe pour le soutien à la seconde victime.

Comment s’assurer qu’un incident ne se reproduise plus ?

Le risque zéro n’existe pas. Toutefois l’analyse systémique des incidents graves consiste en un examen approfondi des éléments déclencheurs, des processus défaillants et tous les facteurs contributifs à un incident. A ce stade, toute l’organisation doit se remettre en question et apporter des corrections rapides pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. L’objectif est de construire un système de résilience à l’erreur. Cela signifie que le système doit pouvoir, malgré l’erreur, faire en sorte qu’il n’y ait pas de dommage au patient. Imaginons un collaborateur qui attribue une poche de sang qui n’est pas destinée au bon patient. Si un autre collaborateur, lors d’un second contrôle, se rend compte que ça n’est pas la bonne, il peut rectifier l’erreur. Celle-ci subsiste, mais elle a pu être corrigée, sans conséquence pour le patient.

Système de gestion des incidents

Un Groupe de travail permanent « Système de gestion des incidents » a été créé au sein de la FHV.

Il réunit un délégué par établissement, chargé de la mise en place du processus de gestion.

Le groupe a produit une série de recommandations pour les établissements, pour tous les sujets mentionnés dans cet article. Ces recommandations sont souvent accompagnées d’outils de mise en œuvre : exemple de politique institutionnelle, manuel, dépliant pour les collaborateurs, formation pilote. Les participants ont le rôle de lien avec leur établissement pour faciliter la mise en œuvre de ce qui est émis par le groupe.

Sécurité des patients

Bracelet d’identité

Que ce soit pour une hospitalisation ou une consultation, les soignants veilleront à ce que le patient soit équipé de son bracelet d’identité avec ses nom, prénom, date de naissance, date d’entrée et numéro d’identification. Le patient sera ainsi impliqué et assuré de recevoir le bon traitement et le bon médicament tout au long de son parcours hospitalier.

Dossier patient informatisé

L’ouverture d’un dossier informatisé pour chaque patient hospitalisé ou en consultation permet d’optimiser et de sécuriser la prise en charge des patients en limitant les ressaisies et les risques d’erreurs. Il contribue également à l’uniformisation des procédures.

Check-list opératoire

Depuis 2013 tous les établissements FHV utilisent une check-list au bloc opératoire. Celle-ci vise à améliorer le partage d’informations et à réaliser une vérification croisée de critères considérés comme essentiels avant, pendant et après toute intervention chirurgicale.

Préparation et administration de médicaments

Le projet « Prévention des événements indésirables liés aux médicaments », introduit dans neuf établissements FHV, a permis de diminuer de près de 50 % des événements indésirables liés aux médicaments en l’espace d’environ 30 mois, un bilan qui dépasse largement l’objectif initial.

Annonce d’un événement indésirable au patient

L’annonce d’un événement indésirable à un patient doit se fonder sur des principes de transparence, de responsabilité et de compassion. Lorsque les choses tournent mal, les patients et les proches ont besoin de savoir ce qui s’est passé.

Hygiène des mains

Le projet « Hygiène des mains » constitue un nouvel axe fort qui vise à faire prendre conscience à chacun de l’importance d’un geste qui peut paraître anodin mais qui obéit à des règles bien précises. L’objectif est d’atteindre un taux de 85 % de bonnes pratiques en l’espace de 18 mois.

Partie financière FHV

2013

Impressum Rapport de gestion 2013

Coordination et rédaction

FHV – Fédération des hôpitaux vaudois

FHV Informatique

ftc communication SA, Lausanne, Pierre-Alain Rattaz

Conception et réalisation (PDF)

Synergies.ch

Photographies

Thierry Porchet