Éditorial

2014, l’année des changements

Présidente FHV

Je dirai que le changement à la FHV a été fait pour mieux continuer à assumer ses missions. Il s’est fait avec un esprit très constructif.

Le monde de la santé évolue. Il évolue même vite. A de multiples occasions ces dernières années, j’ai mis en évidence que la Fédération des hôpitaux vaudois devrait faire face à ce nouvel univers en mouvement et à ses défis. Passant des paroles aux actes, notre association faîtière s’est réorganisée. Validée par une assemblée générale extraordinaire en novembre dernier, la nouvelle structure de la FHV a été mise en oeuvre en janvier 2015. Les détails relatifs à cette nouvelle gouvernance font l’objet d’un article dans les pages suivantes de ce rapport annuel.

Pour nos hôpitaux, les impacts des swissDRG, la nouvelle rémunération des médecins de premier recours, la planification hospitalière, le développement continu de l’ambulatoire hospitalier, les équipements lourds et leur régulation sont autant de changements qu’ils doivent intégrer rapidement. A l’évidence ces multiples nouveautés, même si elles étaient attendues, suscitent questions et réactions auxquelles les directions doivent répondre.

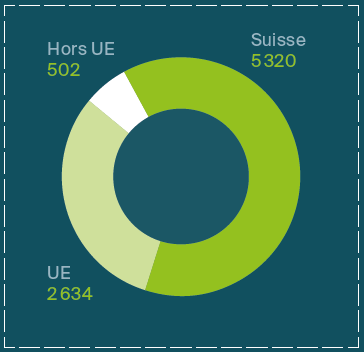

Anticiper est un des maître-mots pour accompagner le changement. Les suites de la votation du 9 février 2014 seront au premier plan de nos préoccupations car, avec un taux d’emploi élevé d’étrangers de près de 40 % dans nos hôpitaux, la gestion du personnel constituera un défi majeur pour les années à venir.

Au sein de l’équipe FHV, notre secrétaire, Mme Pahud, a annoncé, fin 2014, vouloir prendre sa retraite, ce après 13 ans de très bons et loyaux services. Nous lui disons ici toute notre reconnaissance et lui souhaitons le meilleur pour une très heureuse retraite. Mme Sandrine Nobs a pris sa succession. Déjà très à l’aise avec les questions de santé qu’elle a connues lors de ses activités antérieures, notre nouvelle secrétaire s’est intégrée rapidement.

Après quelques mois d’intérim assumés par le Dr Karim Boubaker, la nouvelle cheffe de la santé publique la Dresse Stéfanie Monod a pris ses fonctions à la tête du service éponyme en mars 2014. La collaboration entre la FHV et la Dresse Monod et son service est constante et nous apprécions les bonnes relations établies avec eux. Les franches discussions, les échanges d’avis, puis les décisions à prendre se font en bonne intelligence réciproque.

Lorsqu’on évoque le changement, vient tout de suite à l’esprit le terme qui lui est généralement associé, celui de résistance. J’aime à dire que si les gens apprécient la nouveauté, ils détestent le changement. C’est vrai, mais seulement si le changement n’est pas accompagné. S’il a été librement pensé, puis décidé, il se fait de manière bien plus facile. En conclusion, je dirai que le changement à la FHV a été pensé pour mieux continuer à assumer ses missions. Il s’est réalisé avec un esprit très constructif.

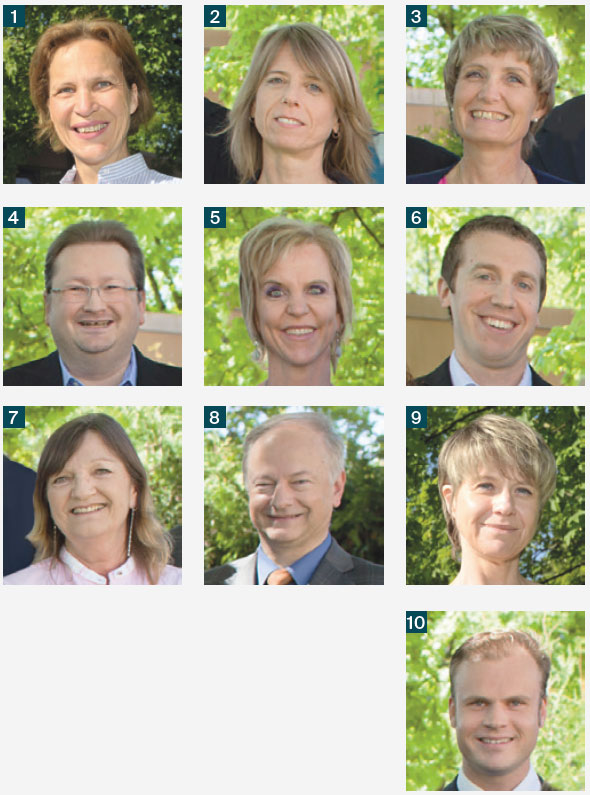

Comité directeur FHV

en haut De gauche à droite :

Pierre Loison | Fondation Miremont

Michel Pétermann | Fondation Rive-Neuve

Jean-François Cardis | Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv)

Catherine Labouchère | Députée au Grand Conseil vaudois | Présidente FHV

Daniel Walch | Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL)

François Jacot-Descombes | Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC)

Daniel Mayer | Fondation de Nant

En bas De gauche à droite :

Marc Baeuchle | Hôpital de Lavaux

Pascal Rubin | Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC)

Patricia Albisetti | Secrétaire générale

Thierry Monnod | Réseau Santé Balcon du Jura (CSSC)

Absents de la photo :

Michel Jequier | Hôpital du Pays-d’Enhaut

Thierry Siegrist | Institution de Lavigny

Vacant | Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB)

Secrétariat général FHV

- Patricia Albisetti | Secrétaire générale

- Isabelle Amherdt | Cheffe de projet « Hygiène des mains »

- Ariane Bernichon | Secrétaire – assistante des économistes

- Stéphane D’Andrea | Téléphoniste – réceptionniste

- Myriam Fonjallaz | Economiste

- Blaise Meyer | Economiste

- Marianne Pahud | Secrétaire – assistante de direction (jusqu’au 30 avril 2015)

- Anthony Staines | Chargé du programme « Sécurité des patients »

- Sandrine Nobs | Secrétaire – assistante de direction (dès le 1er avril 2015)

- Adrien Hermann | Coordinateur développement durable

2014 en chiffres

accouchements

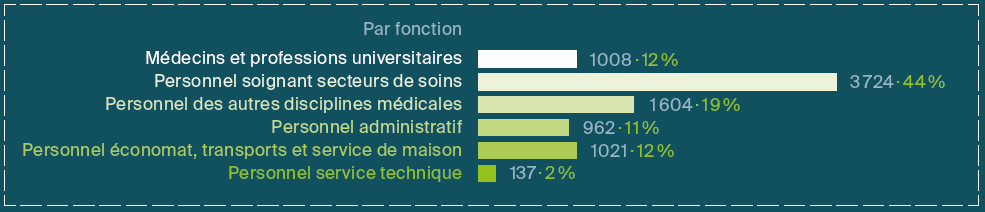

soignant-es

collaborateurs

%

collaborateurs étrangers

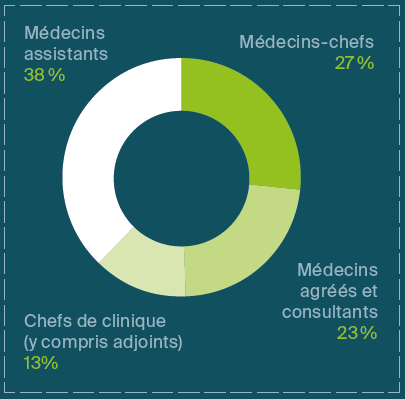

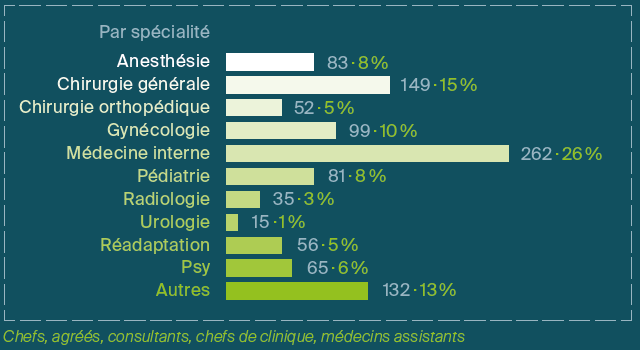

médecins

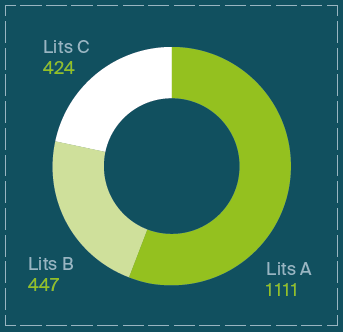

Lits

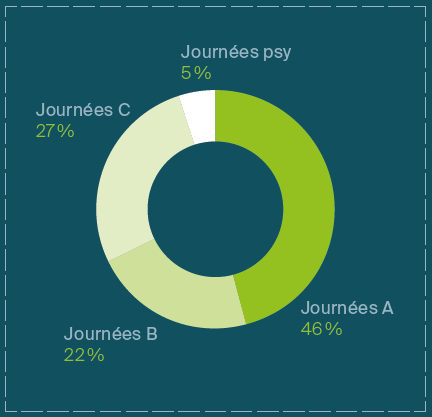

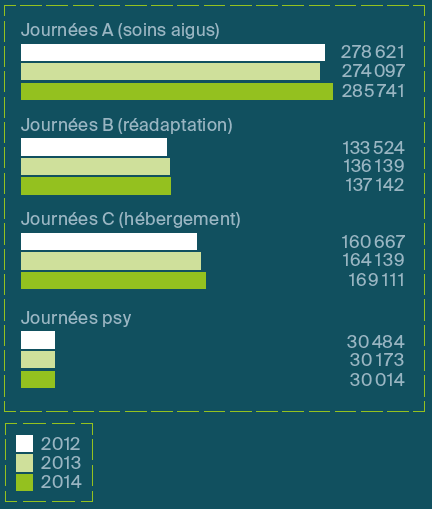

journées d'hospitalisation

interventions SMUR

Travaux des commissions et groupes techniques de la FHV

Le Secrétariat général de la FHV accueille régulièrement des commissions et groupes techniques composés des représentants des hôpitaux membres.

Hormis les tâches spécifiques qui leur sont dévolues, ces commissions et groupes techniques sont des forces de propositions pour les organes décisionnels de la FHV.

Sécurité des patients

Il y a dans le thème et dans le programme « Sécurité des patients » un paradoxe qui interpelle. D’un côté, depuis six ans que les établissements travaillent à développer la gestion des risques cliniques, la sensibilisation a considérablement progressé et des améliorations concrètes ont pu être mesurées. D’un autre côté, chaque nouveau projet met en lumière de nouveaux risques à traiter, de nouveaux processus à fiabiliser.

Chaque virage franchi sur la route est un acquis en faveur des patients, tout comme il montre le tronçon de route suivant. Le voyage n’a pas de fin, car chaque innovation médicale amène à la fois de nouvelles performances pour les patients, mais aussi de nouveaux risques, qu’il faut identifier et maîtriser.

Une bonne hygiène des mains permet en effet de limiter la transmission aux patients des germes pathogènes et prévenir ainsi les infections associées aux soins.

Collectif de travail pour l’amélioration de l’hygiène des mains

Après le succès du projet sur les médicaments, un nouveau collectif de travail a été mis en oeuvre : il a pour thème la promotion de l’hygiène des mains sur les lieux de soins. Une bonne hygiène des mains permet en effet de limiter la transmission aux patients des germes pathogènes et prévenir ainsi les infections associées aux soins.

L’objectif du collectif est d’amener les établissements qui ont souhaité adhérer au projet à un taux d’observance de l’hygiène des mains d’au moins 85%, au travers d’une campagne d’amélioration de 18 mois. Le programme se base sur les cinq axes d’interventions promus par l’Organisation mondiale de la santé, à savoir : l’adaptation de l’environnement de soins pour favoriser l’hygiène des mains, la formation des professionnels de la santé, l’observation des gestes d’hygiène des mains et la restitution des résultats, les rappels et incitatifs sur le lieu de travail dans une approche de marketing social, ainsi que le leadership et la culture institutionnelle de la sécurité.

Le collectif réunit régulièrement les équipes de projet dans une démarche structurée afin de leur proposer les meilleures pratiques pour l’amélioration de l’hygiène des mains et leur permettre de les adapter aux spécificités de leur établissement.

Système électronique de gestion des incidents – SEGI

SEGI est l’acronyme du projet visant à acquérir et déployer un système électronique pour la gestion des incidents.

Un déploiement de ce logiciel est désormais en cours et sur le point de se terminer au sein des hôpitaux de la FHV. En parallèle, le groupe « Système de gestion des incidents » a mis les bouchées doubles pour définir les formulaires et processus communs à introduire dans le système. Dans l’ensemble, les établissements qui ont introduit ce système connaissent une augmentation des déclarations, ce qui est une bonne nouvelle, signe d’une culture sensible à la sécurité des patients et apportant de nouveaux potentiels d’amélioration.

Dans l’ensemble, les établissements qui ont introduit ce système connaissent une augmentation des déclarations, ce qui est une bonne nouvelle.

Soutien aux collaborateurs impliqués dans un incident grave

Le groupe de travail « Système de gestion des incidents » a produit et diffusé un concept pour le soutien des collaborateurs impliqués dans un incident clinique grave, parfois appelés « deuxièmes victimes ».

Le modèle proposé est un soutien par trois niveaux. Le premier est constitué de l’ensemble des collaborateurs de l’hôpital, qui demandent au collaborateur concerné comment il va, offrent une écoute sans jugement et réfèrent si nécessaire au deuxième niveau. Celui-ci est constitué de pairs formés. Ils ont également la possibilité de référer le collaborateur au troisième niveau, constitué de professionnels de la relation d’aide (psychologues, psychiatres, médecine du travail).

Bonnes pratiques relatives aux transmissions

Une transmission est un transfert interactif d’informations et d’appréciations relatives au patient, incluant souvent la remise et la reprise de la responsabilité de prise en charge d’un patient, d’un groupe de patients ou d’un service.

La littérature démontre une forte déperdition d’information durant le processus de transmission, un manque de structure et des défaill ances de celui-ci.

Afin d’appuyer les établissements dans la gestion de ce processus, le groupe des coordinateurs « Sécurité des patients » a entrepris une revue de littérature, à la recherche des meilleures pratiques. Ces pratiques ont été résumées dans un document pouvant servir de concept ou de politique institutionnelle pour les établissements.

Les directeurs médicaux sont consultés sur les questions liées aux aspects d’organisation médicale.

Directeurs médicaux

La conférence des directeurs médicaux est le lieu d’information et de coordination entre les directions médicales des hôpitaux de la FHV. Les directeurs médicaux sont consultés sur les questions liées aux aspects d’organisation médicale.

Ponctuellement, la direction médicale du CHUV est invitée à participer aux séances ce qui permet de renforcer la coll aboration entre le CHUV et la FHV. L’année sous revue a permis aux directeurs médicaux de suivre de nombreux dossiers : le déploiement et l’implémentation du dossier patient informatisé (DOPHIN) dans les hôpitaux, les effets des modifications légales, tant fédérale (clause du besoin des médecins) que cantonale (garde médicale). Ils se sont en outre fortement impliqués sur le thème de la formation pré- et postgraduée dans les hôpitaux de la FHV.

Directeurs des soins

La conférence des directeurs de soins a vécu de nombreux changements en 2014 : nouvelle présidence, nouvelle organisation, nouveaux objectifs de travail. Ces modifications permettent aux directeurs des soins d’être encore plus efficients face à l’importance et au nombre croissant de projets qu’ils ont à traiter.

Durant l’année 2014, la conférence des directeurs de soins s’est impliquée dans l’amélioration du système d’information pour les activités de soins, en étroite coll aboration avec la FHVi. Dans le cadre du déploiement du dossier patient informatisé dans les hôpitaux (DOPHIN), le domaine des soins est largement mis à contribution afin de déterminer la meilleure méthode de travail en vue de son intégration dans le dossier informatique. Les travaux se poursuivent.

Les directeurs de soins ont participé à la mise en place de la grille d’évaluation des centres de traitement et de réadaptation, en partenariat avec la CIVESS (Coordination interservices de visites en établissements sanitaires et sociaux). La CIVESS a pour mission la surveillance de la qualité et de la sécurité des prestations délivrées aux personnes hébergées dans les établissements sanitaires et sociaux du canton. Après avoir déployé ses activités dans les EMS, la CIVESS effectue ses inspections dans les hôpitaux de réadaptation depuis le second semestre 2014.

A la demande du service de la santé publique (SSP), les directeurs des soins ont réalisé une large enquête portant sur les Bureaux régionaux d’information et d’orientation (BRIOS). Cette enquête a permis à la FHV d’établir un bilan des activités des BRIOS mais également d’exprimer les attentes des hôpitaux envers ces structures. Les résultats ont été présentés lors d’une demi-journée de réflexion organisée par le canton pour les prestataires de soins, qui s’est déroulée en septembre 2014. Pour la FHV, les BRIOS ont un rôle essentiel dans la chaîne des soins. Il n’en demeure pas moins qu’ils doivent évoluer afin de toujours mieux prendre en compte les besoins de coordination des acteurs de la santé et des hôpitaux en particulier.

Enfin, les directeurs de soins ont suivi le dossier « financement de la formation non universitaire », avec des rencontres réunissant les différents partenaires du canton et des écoles. La formation du personnel soignant est essentielle et représente une activité importante des hôpitaux de la FHV. Le nouveau modèle de financement doit permettre de présenter une vision détaillée de la formation dispensée dans les établissements, afin d’anticiper les besoins en personnel du système de santé vaudois.

En 2014, la commission RH a finalisé la nouvelle grille des fonctions soignantes et médico-techniques précisant les modalités d’application de la CCT pour les activités hospitalières stationnaire et ambulatoire.

Directeurs ressources humaines

La commission Ressources humaines (RH) promeut les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines dans les hôpitaux de la FHV, tout en étant une plateforme de compétences et d’échanges entre les membres.

Depuis 2008, la FHV applique une Convention collective de travail (CCT ) pour l’ensemble du personnel du secteur sanitaire parapublic. Les conditions de travail sont ainsi harmonisées dans le canton pour les employés de ce secteur. La FHV accueille en ses locaux le secrétariat de la commission paritaire professionnelle (CPP) dont une des tâches est de veiller à l’application de la CCT. Comme toute norme, une CCT évolue et doit être adaptée. La commission RH de la FHV participe activement à ces travaux. En 2014, la commission RH a finalisé la nouvelle grille des fonctions soignantes et médicotechniques précisant les modalités d’application de la CCT pour les activités stationnaires et ambulatoires. Enfin, la commission participe activement aux discussions en lien avec les autres CCT appliquées à la FHV, à savoir celles des médecins-chefs et des médecins-assistants.

Financement

Le groupe technique Financement s’occupe des questions liées au financement des hôpitaux, vaste problématique. Ce groupe offre en outre un soutien indispensable au Secrétariat général de la FHV dans le cadre des négociations tarifaires et des budgets.

Un nouveau modèle de financement des hôpitaux a été introduit le 1er janvier 2014 afin de se rapprocher de l’esprit de la loi sur l’assurance maladie (LAMal). La majeure partie des revenus des hôpitaux sont désormais constitués par les recettes liées aux activités stationnaires et ambulatoires, financés par les assureurs et le canton. En sus de la rémunération de ces activités, les hôpitaux sont rétribués pour des prestations d’intérêt général (PIG), à la charge du canton. Ces prestations correspondent par exemple à de la formation universitaire ou à l’ouverture 24 heures sur 24 de services d’urgences. La valorisation des PIG représente un travail important qui a mobilisé le groupe technique financement, en collaboration avec le service de la santé publique.

Contrôle de gestion

La commission Contrôle de gestion est chargée d’assurer l’harmonisation des données de comptabilité et de reporting/controlling des hôpitaux de la FHV, ainsi que l’échange des données.

En 2014, nombre de dossiers techniques ont été traités. La commission a entrepris un important travail, en lien avec le groupe financement, pour la valorisation des prestations d’intérêt général relatives à la formation universitaire : un montant annuel par médecin a été déterminé. Le financement de ces prestations est intégré dans le modèle de financement 2015 des établissements de la FHV.

La commission a également procédé à l’adaptation des formulaires présentant les comptabilités analytiques (ITAR-K), documents nécessaires pour les négociations tarifaires avec les assureurs-maladie et assureurs fédéraux.

La commission a réfléchi à une solution permettant de déployer un dossier patient informatisé spécifique à l’hébergement.

Hébergement – Divisions C

La commission C traite des thèmes en lien avec l’hébergement médico-social proposé par les membres de la FHV. Elle aide en particulier à préparer les négociations tarifaires que mène le Secrétariat général de la FHV avec le canton.

Parallèlement à ces travaux et en collaboration avec la FHVi, la commission a réfléchi à une solution permettant de déployer un dossier patient informatisé spécifique à l’hébergement. C’est finalement le logiciel SIEMS du fournisseur TECOST qui a été retenu. La mise en œuvre de cette solution informatique a débuté dans l’établissement médico-social (EMS) de l’Hôpital Ophtalmique et se poursuivra en 2015 dans le nouvel EMS du GHOL, à Rolle, et progressivement dans les autres institutions de la FHV.

En octobre 2014, une manifestation à l’occasion des 30 ans de la prestation « court-séjour » a été organisée par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH), les réseaux de soins et l’Association vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS), avec le soutien de la FHV et de sa commission C. L’objectif de cette rencontre était de lancer les réflexions sur les possibilités d’améliorer et d’adapter cette prestation à la clientèle actuelle. Afin de poursuivre les réflexions et de mettre en œuvre les constats, un comité de pilotage regroupant les principaux acteurs cantonaux – et donc la FHV – a été constitué. Il a deux ans pour établir un concept de court-séjour « version 2.0 ».

Le projet a débuté en septembre 2012 et compte aujourd’hui plus de 40 représentants des milieux des soins et de centres de compétences en matière de développement durable.

Développement durable

Faire du développement durable en milieu hospitalier est un défi qui a été lancé il y a de cela quatre ans par la signature d’une charte. Depuis lors, de nombreux travaux ont été menés à terme par la commission développement durable : campagne de sensibilisation des collaborateurs, ateliers thématiques traitant des aspects de développement durable dans le milieu des soins, négociation de la fourniture d’électricité 100% renouvelable.

Achats responsables

Les achats responsables doivent favoriser les achats de produits et de services respectueux de l’environnement et de l’être humain. Dans leur responsabilité vis-à-vis de la collectivité publique et leur conscience des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, les membres de la FHV et la centrale d’achats CADES ont travaillé à une meilleure intégration des principes du développement durable dans les processus d’achats. En partenariat avec l’Unité de développement durable du canton de Vaud, un outil d’analyse des fournisseurs sous l’angle du développement durable a été élaboré.

Concept énergétique

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi vaudoise sur l’énergie et son règlement d’application, la commission développement durable se prépare à répondre aux exigences concernant les grands consommateurs. En lien avec le Service de l’énergie du canton de Vaud, la commission travaille afin de répondre aux nouvelles exigences légales. Pour ce faire, la commission sollicite les compétences de la HEIG-VD en proposant régulièrement des sujets d’étude en master et en bachelor. Ainsi, une étude a permis de définir le potentiel exploitable en énergie renouvelable sur les principaux sites des établissements. Une autre étude a été consacrée à la définition des besoins en termes de monitoring et de suivi des consommations d’énergie.

Référentiel développement durable pour les établissements de soins (projet ESR)

Les établissements ont un devoir d’exemplarité. Il est donc nécessaire qu’ils soient soucieux de leurs performances et de leurs responsabilités quant aux aspects environnementaux en intégrant la durabilité dans leurs processus. En collaboration avec le CHUV et Globalité Management, la FHV élabore un référentiel de développement durable spécifique aux établissements de soins (hôpitaux, EMS, etc.). Ce référentiel a été baptisé ESR (Etablissement de soins responsable). Ce référentiel permettra de faciliter la mise en œuvre et le suivi des performances du développement durable et de responsabilité sociétale d’un établissement indépendamment de sa taille ou de ses missions. Le projet a débuté en septembre 2012 et compte aujourd’hui plus de 40 représentants des milieux des soins et de centres de compétences en matière de développement durable provenant de différentes régions, principalement romandes (Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel). Véritable outil de management, ce référentiel a été testé par plusieurs établissements de soins. Il sera disponible dès la fin 2015 pour l’ensemble des établissements en Suisse.

Faits marquants

Fondation Rive-Neuve

Reconnaissance labélisée de la qualité des prestations

Réseau Santé Balcon du Jura vaudois (CSSC)

Un tout nouvel EMS

Le projet retenu lors de la mise au concours d’octobre 2013, conçu par le bureau d’architecture Patrick Minder, a séduit le jury tant par son utilisation judicieuse de la pente sur trois niveaux que par le concept général, structuré comme un « village ». En effet, le rez-de-chaussée accueillera non seulement les locaux administratifs et techniques, mais également une « rue » avec une relation forte avec la rue des Rosiers quelques mètres en aval, ainsi qu’un vaste espace d’accueil, un coiffeur, une salle de bien-être, une salle d’animation et une cafétéria. Les deux étages supérieurs constitueront, quant à eux, l’espace « maison » avec la tisanerie, la salle à manger et les coins salon.

Les travaux de terrassement ont commencé début mars et les 12 000 m3 de terre excavés offrent déjà une vue impressionnante de l’ampleur du bâtiment. Les premiers radiers sont coulés et la fin de la construction est prévue pour avril – mai 2017.

Institution de Lavigny

Réaménagement du quartier des Dalfines

Plus que quelques bâtiments, ce projet représente une évolution du site de Lavigny vers une plus grande intégration et une ouverture vers le village et l’extérieur.

Les ateliers vont également voir un projet de longue date se concrétiser prochainement. Ainsi la construction d’un bâtiment de fonction, d’un hangar et de serres permettra la reprise de l’activité d’horticulture et la création de nouvelles places en atelier protégé.

Si ces constructions représentent les projets les plus visibles, la richesse des défis relevés jour après jour par l’Institution de Lavigny témoigne de ses réflexions et questionnements continus quant à ses pratiques, désireuse d’aller encore et toujours à la rencontre des besoins de la population et de la société en général.

L’Hôpital du Pays-d’Enhaut

Il a tout à gagner de la création du Pôle santé

Dispensant des soins notamment en chirurgie, en orthopédie, en gynécologie, en rhumatologie et en médecine, l’Hôpital du Pays-d’Enhaut va céder ses 16 lits d’hébergement court et moyen séjour pour personnes âgées à la Maison d’accueil Praz-Soleil.

Grâce à la création de ce centre ambulatoire flambant neuf, la direction de l’hôpital espère aussi voir arriver de jeunes médecins qui remplaceront ceux qui partent prochainement en retraite. En effet, à l’heure où la moyenne d’âge des médecins du Pays-d’Enhaut dépasse 60 ans, la création de cette nouvelle entité offrira un outil de travail attractif à la jeune génération qui devrait reprendre le flambeau des soins, étant en relation directe avec l’hôpital et son service d’urgences-policlinique.

Le centre hébergera aussi les antennes ambulatoires en psychiatrie de la Fondation de Nant ainsi que la consultation paramédicale d’une diététicienne, d’une sage-femme, d’un ostéopathe.

Le calendrier prévoit en principe la légalisation du plan partiel d’affection en 2015 et un début des travaux dès 2016. En 2017, les résidents de l’EMS Praz-Soleil seront transférés dans leur nouveau bâtiment. La rénovation de l’hôpital interviendra juste après puis, dès 2019, la construction de logements protégés.

Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB)

Plan de développement pour 2020

Divers projets sont mis en avant par le plan directeur immobilier élaboré en 2012, qui se décline en plusieurs phases. D’ici 2016, un premier bâtiment sera construit pour accueillir les locaux de consultations, le laboratoire, une policlinique des urgences, la pédiatrie, la gynécologie et des médecins de famille pour un budget de CHF 6 millions. Un autre projet, de l’ordre de CHF 43 millions, suivra avec pour objectif ultérieur d’agrandir l’hôpital.

Mais pour l’heure, la première phase consiste en la création de pavillons, afin de libérer des locaux à l’intérieur du bâtiment pour les utiliser pour des consultations ou pour les médecins ou le personnel paramédical. Le laboratoire devrait, lui aussi, disposer d’une structure rénovée, car il est également limité en termes de place. Face à la concurrence des cliniques privées, renforcée par les changements de réglementations de ces dernières années, l’HIB se doit d’être plus attractif et travailler sur le confort hôtelier. Il n’y a pas de différence entre le public et le privé au niveau médical tant la qualité des médecins est équivalente.

Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais

Pose de la première pierre à Rennaz

La pose de la première pierre du futur hôpital aura lieu, quant à elle, au mois de juin 2015. Cette étape importante sera célébrée en présence de Madame la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, en charge du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture pour le canton du Valais, ainsi que de Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, en charge du Département de la santé et de l’action sociale pour le canton de Vaud.

S’agissant de la procédure relative à l’adjudication du contrat en entreprise générale, pendante depuis fin septembre 2014, l’hôpital espère recevoir rapidement la décision du Tribunal fédéral de manière à pouvoir maintenir le calendrier prévoyant une ouverture des portes du nouvel hôpital fin 2018.

Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL)

Suivis, mises en exploitation, finalisations, feux vert de principe à des extensions et rénovations de sites, 2014 fut une année prolifique

Dans la même veine, l’aval du Conseil d’administration quant à la future extension du site de Nyon a scellé le projet de concentration de l’ensemble des services d’hospitalisation au sein d’une structure neuve. La capacité d’accueil s’en trouvera augmentée d’un tiers, soit 40 lits de plus en soins aigus. La construction de ce bâtiment offrira à d’autres services la possibilité de bénéficier de surfaces supplémentaires indispensables pour répondre aux besoins de la population : le Pôle « mère-enfant » (regroupant la pédiatrie, la maternité et les urgences pédiatriques), le service d’hémato-oncologie et les laboratoires d’analyses médicales. La mise à l’enquête et la construction devraient mobiliser la direction jusqu’en 2019 au moins.

Sur ce même site, la finalisation de l’accord avec la Commune de Nyon pour la surélévation de l’immeuble du Corjon a concrétisé le futur transfert de la direction et du service du personnel vers ce nouvel étage et l’agrandissement du restaurant du personnel situé au 4e étage.

Enfin, toujours à Nyon, la mise en exploitation du nouveau parking de 286 places, réalisation par ailleurs liée au développement d’un plan de mobilité des employé(e)s, a permis d’améliorer fortement la qualité de l’accueil des patients et des visiteurs.

Hôpital de Lavaux

Vers la fin des étapes administratives pour le projet d’agrandissement

La Fondation de l’Hôpital de Lavaux souhaite développer son site par la création d’un centre communautaire offrant l’ensemble des prestations dédiées à la personne âgée. Le projet d’agrandissement, qui sera suivi ultérieurement par la rénovation des bâtiments existants, prévoit la construction de :

- 60 lits d’EMS dans un nouveau bâtiment ;

- un centre ambulatoire et thérapeutique ;

- une trentaine de logements-service pour séniors ;

- un mini-centre de congrès/culturel et d’un restaurant public.

La mise en exploitation des nouveaux bâtiments est prévue pour la fin de l’année 2018.

Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – Site de Morges

Un nouvel essor

Architecturalement, les modifications interviendront par la construction d’un nouvel étage au-dessus de l’accueil et d’un nouveau bâtiment de trois étages à l’est du bâtiment principal. Cela permettra d’augmenter significativement la surface dédiée aux soins, d’accroître l’offre en prestations médicales et de regrouper des services pour une prise en charge coordonnée des patients.

Au niveau du fonctionnement, l’essor se concrétisera par diverses créations :

- un nouveau plateau chirurgical, avec un agrandissement des soins intensifs et de la salle de réveil qui bénéficiera d’espaces individuels baignés par la lumière du jour ;

- une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire capable d’accueillir jusqu’à 20 patients tout en offrant sécurité, rapidité, disponibilité, espace et confort ;

- un nouveau service d’urgence pédiatrique qui, combiné avec la pédiatrie et la maternité, assurera aux enfants une sécurité redoublée et une rapidité accrue des soins ;

- une nouvelle unité d’oncologie dont le doublement de la surface utile permettra d’offrir des espaces individuels aux patients.

Déjà réputé pour son unité d’antalgie, l’Hôpital de Morges va également se doter d’un grand espace consacré aux patients atteints de douleurs chroniques.

Le Conseil des présidents, regroupe l’ensemble des présidents des établissements membres de la FHV.

Le grand chantier de l’année 2014 : une nouvelle gouvernance pour la FHV

Une réflexion sur la gouvernance de la FHV a débuté en 2013 dans l’optique d’un renforcement du dynamisme de l’association et d’une simplification de la prise de décisions. Elle a abouti en 2014 à une réforme des instances dirigeantes.

Le Comité exécutif, composé de membres issus des organes exécutifs et dirigeants des hôpitaux ainsi que des milieux économiques ou politiques, a été dissous. Il est remplacé dans son rôle exécutif par un comité directeur. Celui-ci réunit l’ensemble des directeurs des établissements membres de la FHV, sous la présidence d’un représentant du monde politique. Catherine Labouchère, députée au grand conseil vaudois et présidente de l’ancien Comité exécutif, a été élue à cette fonction par l’assemblée extraordinaire des délégués en date du 5 novembre 2014. La Conférence des directeurs, réunissant jusqu’en 2014 les directeurs dans un rôle consultatif, est dissoute.

La gouvernance mise en place prévoit une nouvelle instance consultative, le Conseil des présidents, regroupant l’ensemble des présidents des établissements membres de la FHV. Il est attendu de celui-ci l’émergence de visions et de conseils sur des thèmes communs aux hôpitaux, tant politiques que stratégiques, pour échange avec les membres de la FHV et le Secrétariat général. Cet organe est également conduit par la présidente du Comité directeur.

La nouvelle organisation est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, conformément aux statuts votés lors de l’Assemblée générale extraordinaire.

Vote du 9 février 2014 « Contre l’immigration de masse »

La FHV s’est opposée de manière active à l’initiative populaire soumise au peuple le 9 février 2014 « Contre l’immigration de masse ».

Les hôpitaux vaudois comptant près de 40% d’employés issus de l’union européenne et de pays tiers, l’acception par le peuple de l’initiative suscite d’importantes inquiétudes dans le monde hospitalier. Bien que le canton de Vaud fasse des efforts notables pour favoriser la formation indigène, celle-ci ne suffit pas pour couvrir les besoins en personnel de santé. Limiter l’accès à des professionnels compétents au titre de la provenance géographique risque de prétériter la qualité des soins prodigués aux patients.

Il appartient désormais au Parlement fédéral d’en élaborer les mesures d’application. La FHV suit attentivement les travaux parlementaires en cours.

Le canton se dotera ainsi d’une norme lui permettant d’intervenir dans le marché des équipements médico-techniques lourds.

Régulation des équipements médico-techniques lourds – clause du besoin

La FHV a pris connaissance avec grand intérêt d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) de décembre 2013, publié en août 2014, concernant « les équipements lourds ». Le TF avait à statuer sur la conformité au droit supérieur d’une clause du besoin cantonale soumettant à autorisation l’acquisition d’équipements médicaux lourds dans le domaine hospitalier ou ambulatoire.

En l’occurrence, les juges de Mon-Repos ont donné raison à l’Etat de Neuchâtel qui avait opposé son veto à l’achat d’un scanner et d’une IRM par une clinique. Selon la cour, la clause du besoin et l’intérêt public priment sur la liberté économique. Se fondant sur cet arrêt, le canton de Vaud a souhaité à son tour légiférer et introduire une clause du besoin sur les équipements lourds. Les bases pour l’élaboration d’une loi au niveau cantonal étant posées par la Haute cour, un avant-projet, largement inspiré de la loi neuchâteloise (validée par le Tribunal fédéral) a été mis en consultation. Le Grand Conseil traitera avant l’été 2015 du projet de décret qui lui sera soumis. Le canton se dotera ainsi d’une norme lui permettant d’intervenir dans le marché des équipements médico-techniques lourds. Les objectifs du dispositif cantonal sont d’empêcher l’acquisition d’appareils ne répondant pas un besoin avéré, d’éviter les surcapacités débouchant sur une surconsommation médicale (avec à la clé une augmentation des coûts), d’utiliser adéquatement le personnel spécialisé et de protéger la santé et l’intégrité des patients. La FHV a confirmé son soutien sur ce dossier au Chef du Département.

La perte de recettes au niveau suisse se chiffre à près de CHF 100 millions par année.

Rémunération de la médecine de premier recours – Ordonnance du Conseil fédéral

Le 18 mai 2014, le peuple et les cantons ont plébiscité en votation l’arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base, contre-projet direct à l’initiative populaire « Oui à la médecine de famille ». Le nouvel article constitutionnel vise à renforcer les soins médicaux de base dans leur ensemble et à encourager la médecine de famille de manière ciblée. Cette volonté populaire met en évidence la nécessité d’une revalorisation de la médecine de famille.

Les partenaires en charge du tarif médical TarMed n’étant pas parvenus à formuler une proposition commune de structure tarifaire adaptée, le Conseil fédéral a pour la première fois fait usage de sa compétence subsidiaire en procédant lui-même aux adaptations nécessaires dans le but de revaloriser les prestations médicales intellectuelles par rapport aux prestations techniques.

L’ordonnance du Conseil fédéral, entrée en vigueur le 1er octobre 2014, adapte la structure TarMed : elle entraîne une baisse de la rémunération de certaines prestations techniques et offre un supplément par consultation en cabinet des médecins de premier recours.

L’entrée en vigueur de cette ordonnance a suscité bien des discussions au sein de la FHV, sachant que les modifications imposées ont des conséquences importantes et immédiates sur les finances des hôpitaux. La perte de recettes au niveau suisse se chiffre à près de CHF 100 millions par année. Pour les hôpitaux de la FHV, il faut compter avec une diminution de revenus de l’ordre de CHF 6 à 7 millions annuels. Les multiples actions politiques et juridiques menées afin de combattre l’entrée en vigueur de l’ordonnance sont restées vaines.

La FHV est favorable à une meilleure rémunération de la médecine de premier recours mais estime que cela ne doit pas se faire au détriment des hôpitaux. Elle encourage les partenaires à procéder à une révision fondamentale de la structure tarifaire TarMed sur la base de données économiques fiables.

Il confirme que les tarifs doivent être calculés de façon économique tout en prenant en compte des facteurs tels que le vieillissement de la population.

Négociations tarifaires – décisions importantes du Tribunal administratif fédéral (TAF)

Les négociations tarifaires permettent chaque année de mesurer l’ampleur des pressions économiques auxquelles les hôpitaux sont confrontés. Les exigences des assureurs sont constantes et les baisses des tarifs demeurent pour eux l’objectif essentiel.

Les décisions du Tribunal administratif fédéral (TAF) rendues en 2014 concernant les tarifs de l’activité stationnaire et de l’activité ambulatoire freinent les ardeurs des assureurs et amènent des perspectives plus favorables pour les établissements sanitaires. A titre d’exemple, le TAF déclare que les déductions normatives opérées par les assureurs au titre de la non-transparence ou de la surcapacité ne sont pas compatibles avec la nouvelle législation. Il admet de plus que les hôpitaux efficients ont la possibilité de réaliser des excédents. Il confirme que les tarifs doivent être calculés de façon économique tout en prenant en compte des facteurs tels que le vieillissement de la population. Enfin, le TAF conteste un benchmarking entre hôpitaux réalisé par chaque groupe d’assureurs selon sa propre méthode et prône un benchmarking unique et unifié. Ces prises de position du TAF constituent un signal encourageant pour les négociations à venir.

Pour la suite, le SSP travaille à un projet de planification hospitalière basé sur les prestations.

Planification hospitalière et mandats de prestations

Les premiers mandats de prestations établis par le canton en 2013 sont arrivés à échéance fin 2014. Ces mandats de prestations, conclus entre les hôpitaux et le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), fixent les conditions auxquelles les établissements doivent souscrire pour exercer leur activité ainsi que le catalogue des prestations (missions médicales) qui leur sont attribuées. Durant l’année, le Service de la santé publique (SSP) et la FHV ont travaillé conjointement sur le processus de renouvellement des mandats de prestations pour la période 2015-2019.

Pour les soins aigus, le Conseil d’Etat s’est appuyé sur le travail réalisé pour la première version des mandats et n’a pas procédé à une nouvelle procédure d’admission sur la liste LAMal. Les mandats 2012-2014 ont été renouvelés pour la période 2015-2019, moyennant quelques adaptations. Pour la suite, le SSP travaille à un projet de planification hospitalière basée sur les prestations. Cette nouvelle planification cantonale, une fois approuvée par le Conseil d’Etat, pourra être introduite progressivement ces prochaines années, au gré de l’avancement des travaux.

Pour les soins de réadaptation, le DSAS a procédé à l’évaluation des besoins en réadaptation de la population vaudoise, travail conséquent qui a abouti à un rapport provisoire. Ce dernier a été mis en consultation auprès des partenaires, dont la FHV. En parallèle, à l’instar de ce qui a été fait en 2012 pour les soins aigus, une nouvelle structure tarifaire est en cours d’élaboration au plan national. Elle devrait voir le jour en 2018. Constatant que l’activité de réadaptation et son financement est en grande évolution, la FHV a demandé au canton un arrêt provisoire des travaux relatifs à la planification des soins de réadaptation. Le canton procédera à de nouvelles évaluations en temps opportun.

Interview croisée

Catherine Labouchère, présidente de la FHV, et Patricia Albisetti, secrétaire générale de la FHV

Propos recueillis par Pierre-Alain Rattaz

« Les gens préfèrent la nouveauté au changement »

La révision de la LAMal a profondément modifié le paysage hospitalier suisse. Des notions de concurrence, de financement par cas, de transparence et de centralisation des activités sont apparues et deviennent prépondérantes dans la conduite d’un hôpital. Dès lors, comment trouver cet indispensable équilibre entre l’application de la loi fédérale, qui demande davantage de concurrence entre prestataires de soins, et une vision cantonale plus orientée vers les collaborations et les partenariats ?

Pourquoi aborder le thème du changement ?

Patricia Albisetti (PA) « Certains hôpitaux en Suisse romande n’ont pas encore pris la mesure de ce qu’impliquaient les changements induits par la révision de la LAMal en 2012. Ils ont cru, à tort, que seule la structure tarifaire changeait alors que celle-ci entraîne un véritable changement de politique et de stratégie, avec l’introduction d’une notion de concurrence entre les hôpitaux. »

Catherine Labouchère (CL) « En soi, la réalité du changement n’est pas un drame, même si les gens lui préfèrent l’idée de la nouveauté. Pour être compris et accepté de tous, le changement doit être bien expliqué. C’est avant tout une affaire de communication. »

Quels sont les principaux défis à relever ?

PA « Nos hôpitaux doivent se réorganiser afin d’adapter leur prise en charge au vieillissement de la population, avec des patients qui sont porteurs de plusieurs pathologies, souvent chroniques. Ils ont affaire à des patients bien informés, qui connaissent leurs pathologies, se montrent exigeants et revendiquent toujours plus de prestations. Enfin, il faut décloisonner le travail de tous les acteurs de la chaîne de soins (EMS, médecins, soins à domicile et hôpitaux). »

CL « Le défi est global, à la hauteur de l’évolution de la société. Les attentes des patients ne sont plus les mêmes. L’approche et la manière de prodiguer des soins à des personnes âgées ont évolué et ces nouveaux paramètres sont à prendre en compte dans la formation des médecins et du personnel soignant. Un autre défi est d’attirer et de garder les meilleures compétences dans nos hôpitaux. »

Comment y parvenir face à la concurrence des grands centres universitaires et des cliniques privées ?

PA & CL « Nos hôpitaux ne manquent pas d’atouts et il convient de les préserver : une dimension humaine, une masse critique d’interventions, des infrastructures de qualité, des possibilités de formation attractives, la possibilité pour les médecins- chefs de faire valoir leur leadership. Le salaire n’est pas tout et beaucoup de médecins demeurent attachés à un service public de qualité. »

La concurrence est-elle une bonne chose ?

CL « La concurrence doit être vue de manière positive, comme un moyen d’évoluer. La comparaison entre hôpitaux devient la norme et fait l’objet de classements dans les médias. Elle nous conduit à mettre en place une véritable culture de la mesure orientée vers la qualité, la sécurité et la performance. »

PA « Nos institutions doivent répondre à des exigences fixées par les politiques de santé définies aux niveaux fédéral et cantonal. Il s’agit de trouver un équilibre entre l’application de la LAMal, qui introduit une notion de concurrence entre prestataires et une vision cantonale plus orientée vers les collaborations et les partenariats. »

Quelle est la marge de manoeuvre des hôpitaux ?

CL « Il faut absolument abandonner cette façon de travailler « en silo », où chaque prestataire de soins fonctionne en parallèle. Les outils existent pour mieux partager mais cette nouvelle manière de travailler, au regard de professions qui demeurent individualistes, engendrent des résistances avec, comme corollaire, une augmentation des tâches administratives qui n’est pas bien acceptée. Il convient de davantage communiquer pour faire évoluer les mentalités. »

PA « La nouvelle cheffe de la santé publique, nommée en 2014, insiste beaucoup sur la réorganisation des hôpitaux. Le modèle traditionnel d’hôpitaux organisés par secteurs (orthopédie, chirurgie, pédiatrie, etc.) a vécu et il doit s’adapter à l’évolution démographique. La coordination des soins devient essentielle. Les prestataires doivent davantage se parler afin que les informations circulent mieux le long de la chaîne de soins. La mise en place du dossier patient informatisé est un élément central vers davantage de dialogue et de partage. »

L’organisation hospitalière traditionnelle et multisite a-t-elle vécu ?

CL « Au plan politique, la décision de fermer un hôpital reste très sensible et engendre des réactions très fortes de la part de la population qui ne comprend pas le pourquoi d’une telle mesure. Au niveau de l’efficacité, c’est autre chose. On le voit, de telles décisions ne sont pas simples à prendre et ne peuvent pas être prises sur la base de critères uniquement rationnels ou techniques, mais dans leur globalité. »

PA « Quand on voit la vitesse, ou plutôt la lenteur, à laquelle on construit de nouveaux hôpitaux, le risque d’aller trop vite est faible! Les premières discussions au sujet de Rennaz remontent au début des années 2000 et cet hôpital ne devrait accueillir ses premiers patients qu’en 2018 ! La rationalisation est une obligation. Les soins médicaux concentrés sur un seul site sont beaucoup plus efficients, en termes de sécurité des patients, que lorsqu’ils sont éparpillés sur plusieurs sites. »

Quel est le rôle d’un hôpital régional aujourd’hui ?

PA « L’hôpital ne doit pas -ou plus- être la porte d’entrée du système de soins. Contrairement à l’idée reçue, notre canton manque de lits hospitaliers et le CHUV est régulièrement engorgé. Des patients occupent des lits de soins aigus alors qu’ils n’y ont rien à faire. On n’arrive pas à mettre les patients là où ils devraient être (EMS ou domicile). L’hôpital doit rester le dernier maillon de la chaîne, le dernier recours. La création de permanences médicales (au cœur des villes) ou le développement de la médecine ambulatoire contribueront à désengorger les urgences et représentent un pas dans la bonne direction. »

CL « Pourquoi déplacer des personnes âgées à l’hôpital dans un environnement technologique et ultramédicalisé ? Beaucoup de pathologies pourraient être traitées dans de petites structures, où le relationnel et l’accompagnement sont primordiaux pour ce type de patients. Gardons l’hôpital pour les soins aigus et les cas lourds afin qu’il reste plus facilement accessible pour les patients qui en ont vraiment besoin. »

La FHV a-t-elle aussi décidé d’apporter du changement dans sa gouvernance ?

PA & CL « Les directions des hôpitaux ont évolué ces dernières années vers davantage de professionnalisme. Dans les conseils d’administration et de fondation qui président aux destinées des établissements, la bonne volonté ne suffit plus. La FHV a changé ses statuts en 2014 et institué un Conseil des présidents, qui remplace le Comité exécutif. Cet organe consultatif se réunit au moins deux fois par année. L’idée est de pouvoir informer directement les présidents sur les enjeux et évolution à venir, en matière de gouvernance, de responsabilité et de financement. Car ce sont eux qui fixent la stratégie des hôpitaux. Autant qu’ils le fassent en parfaite connaissance de cause. »

Quelle(s) suite(s) à la votation du 9 février 2014 sur l’immigration de masse ?

CL « Ne soyons pas naïfs ! Nous sommes au pied du mur. Si aucune loi, ni aucun référendum ne sont votés d’ici fin 2016, c’est le retour aux quotas avec un risque avéré de pénurie dans nos hôpitaux. Près de 40% du personnel hospitalier est étranger, pour la plupart en provenance de l’Union européenne. »

PA « Le temps presse même si rien ne va bouger avant les élections fédérales ! Nos membres sont inquiets et nous interpellent beaucoup à ce sujet. Le milieu va devoir s’adapter. Si les conditions de travail se péjorent et si des quotas sont introduits, les médecins et le personnel soignant étrangers auront plus de difficultés à venir travailler chez nous ! Qui serait alors d’accord d’augmenter son temps de travail pour faire tourner nos hôpitaux ? »

Un dernier mot ?

CL «Au monde politique : le milieu hospitalier est complexe. Que vous réfléchissiez en tant que patient, financier ou politique, prenez de la hauteur dans vos décisions, sans considération partisane ou sectorielle. »

PA « Aux membres de la FHV : soyez ouverts et flexibles. Aux politiques : donnez- nous… les moyens de vos ambitions. A la population : continuez à venir vous faire soigner dans nos hôpitaux, car vous êtes au centre de nos préoccupations, mais sachez que la multiplicité des prestations a un coût. »

Partie financière FHV

2014

Impressum Rapport de gestion 2014

Coordination et rédaction

FHV – Fédération des hôpitaux vaudois

FHV Informatique

ftc communication SA, Lausanne, Pierre-Alain Rattaz

Conception et réalisation (PDF)

Synergies.ch

Photographies

Michel Duperrex